Python かつ 💡 論理演算子andをマスターせよ!

Pythonにおける論理演算子「and」は、プログラミングにおいて重要な概念の一つです。条件分岐や複雑な判定処理を効率的に記述する際に欠かせないツールであり、これをマスターすることでコードの品質と可読性が向上します。この記事では、「and」を用いた基本的な使い方から応用例までを詳しく解説します。初心者でも理解しやすいようにステップバイステップで進めながら、実践的なコーディングテクニックも紹介します。論理演算子を自在に使いこなすことで、より洗練されたプログラムを作成するための第一歩を踏み出しましょう。

Pythonにおける論理演算子「and」の完全ガイド

Pythonの論理演算子「and」は、条件分岐やデータ検証など、プログラムのさまざまな場面で使用される重要なツールです。この記事では、その使い方や実践的な例を詳しく解説していきます。

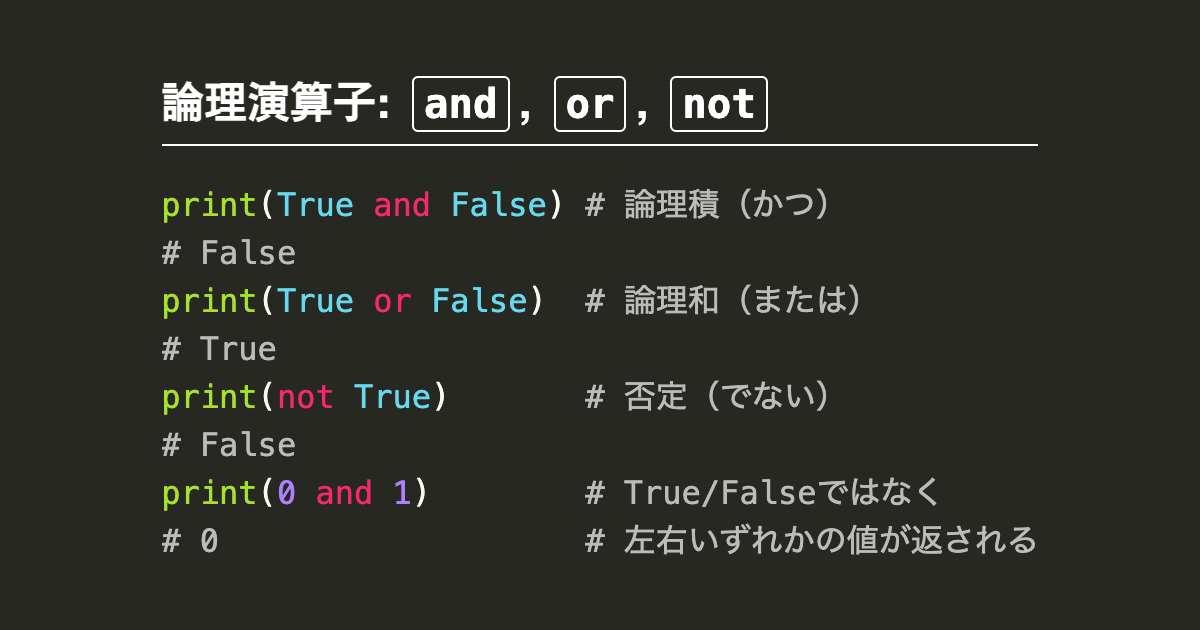

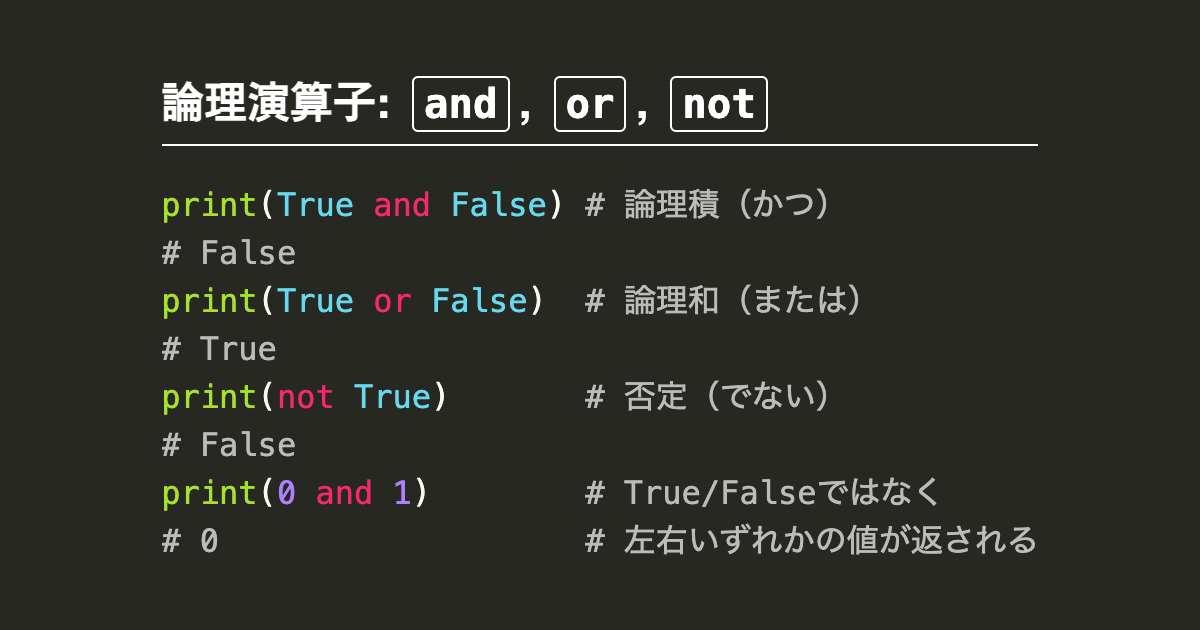

1. 論理演算子「and」とは何か?

- 論理積として機能し、左辺と右辺の両方がTrueの場合にTrueを返します。

- 評価の際には短絡評価が行われるため、最初にFalseと判定された時点で以降の評価はスキップされます。

- 例えば、「5 > 3 and 2 < 4」はTrueになりますが、「5 < 3 and 2 < 4」はFalseとなります。

2. 「and」を使った条件分岐の基本

- if文内で複数の条件を同時に満たす必要がある場合に「and」を使用します。

- 例: 「if x > 10 and y < 5:」のように書くことで、xが10より大きくかつyが5より小さい場合に処理が実行されます。

- 複雑な条件を整理するためには、括弧()を使って優先順位を明確にすると読みやすくなります。

3. 「and」の応用:データの検証

- ユーザーからの入力値が特定の範囲内にあるか確認するために「and」が役立ちます。

- 例: 「if 0 <= score <= 100 and isinstance(score, int):」でスコアが0から100の間でかつ整数であることを確認できます。

- 複数のリストや辞書の要素に対して一括で条件を適用する際にも活用可能です。

4. 短絡評価(ショートサーキット)の仕組み

- 「and」は左から右へ評価されますが、最初にFalseが見つかると残りの式は無視されます。

- これにより、不要な計算を省き効率化することが可能になります。

- 例: 「return obj is not None and obj.method()」は、objがNoneでない場合のみメソッドが呼び出されます。

5. よくあるミスとその解決策

- 論理演算子とビット演算子の混同:「&」ではなく「and」を使用することを忘れないようにしましょう。

- 条件式が長くなりすぎると可読性が低下するため、変数に中間結果を格納すると良いです。

- 「and」による短絡評価を理解していないと予期せぬバグが発生する可能性があります。

Pythonの&&条件は?

Pythonの&&条件は、論理演算子としてandを使用します。他の言語では一般的に&&が使用されますが、Pythonではandというキーワードが同等の役割を果たします。この演算子は2つの条件式を評価し、両方がTrueの場合に全体がTrueと判断されます。

Pythonにおけるand演算子の使い方

Pythonではand演算子を使って複数の条件を結合することができます。この演算子はif文やwhile文などの条件分岐で頻繁に利用され、より複雑な条件設定が可能になります。

- if文の中でandを使用すると、複数の条件を一度に確認できます。例えば、「if x > 0 and y < 10:」のように記述します。

- whileループでもand条件は有効です。「while a == True and b != False:」のように利用可能です。

- リスト内包表記でもandを用いてフィルタリングが行えます。例:「[x for x in range(10) if x > 2 and x < 8]」

and演算子の動作原理

and演算子は左から右へ評価され、最初にFalseと判断された時点でその結果を返します。これを短絡評価と呼びます。この特性により、効率的なコードが書ける場合があります。

- 短絡評価により、最初の条件がFalseなら残りの条件は評価されません。これによりパフォーマンスが向上することがあります。

- 条件式が複数ある場合、and演算子は全ての条件がTrueであることを保証します。

- and演算子の戻り値は必ずしもブール型ではなく、最後に評価されたオブジェクトそのものが返されます。

and演算子とor演算子の違い

and演算子とor演算子はどちらも論理演算子ですが、異なる振る舞いを持ちます。それぞれ適切な場面で使用する必要があります。

- and演算子は全ての条件がTrueである必要がある一方、or演算子はいずれかの条件がTrueであれば全体がTrueになります。

- and演算子はFalseを見つけるために評価を行い、or演算子はTrueを見つけるために評価を行います。

- これらの演算子を組み合わせることで、より複雑な条件式を作成できます。例:「if (a > 5 and b < 3) or c == True:」

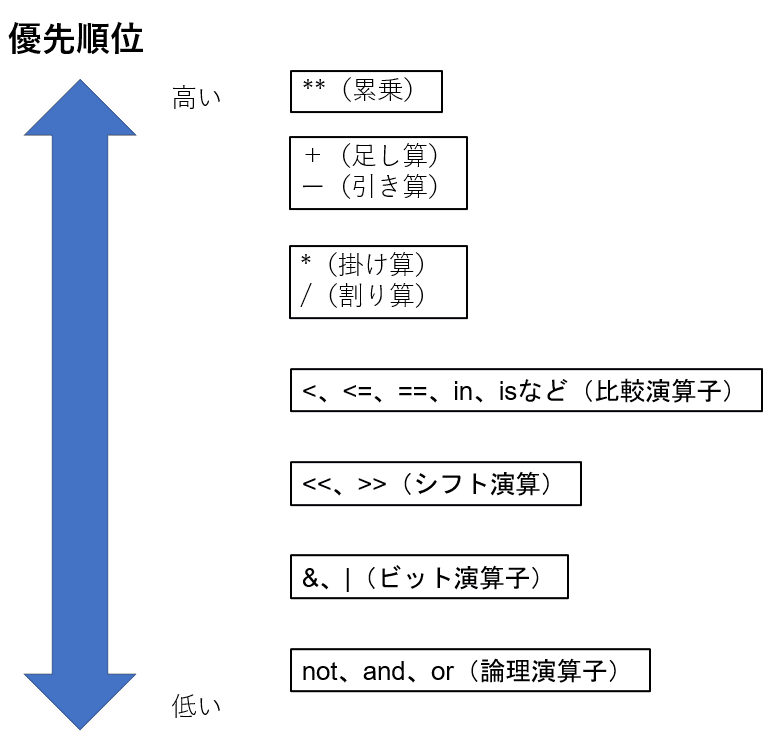

AndとorとNOTの優先度は?

論理演算子の基本的な優先順位

AND(&&)、OR(||)、NOT(!)の優先順位について説明します。基本的にNOTが最も高く、次にAND、そしてORが最も低い順位を持ちます。この順序はプログラミング言語や論理式全般で一般的です。以下、具体的なポイントをリストアップします。

- NOT(!)は単項演算子であり、対象となる条件を反転させるため最初に評価されます。

- AND(&&)はOR(||)より先に評価され、複数の条件が同時に満たされる必要がある場合に使用されます。

- OR(||)は最後に評価され、いずれかの条件が成立すれば真を返します。

括弧を使用した優先順位の制御方法

論理式の中で括弧を使うことで、デフォルトの優先順位を変更することができます。これにより、特定の部分を先に評価させることが可能です。以下のリストではその活用法を説明します。

- 括弧内の式は常に最初に評価されるため、意図した動作を保証する手段として有効です。

- 例として「A && (B || C)」の場合、B || Cが最初に評価され、その後でA && 結果が判定されます。

- 複雑な条件文においては、可読性向上のためにも括弧を積極的に利用することが推奨されます。

実際のコードにおける注意点

プログラミングにおいてAND、OR、NOTの誤用はバグの原因になることがあります。これを防ぐために考慮すべき点を以下に挙げます。

- ショートサーキット評価の影響を理解し、副作用を持つ式での利用には注意が必要です。

- デフォルトの優先順位を無視して暗黙的に動作を期待すると、予期せぬ結果を招く可能性があります。

- 特に大規模なプログラムでは、コメントや括弧を使って意図を明確化することが重要です。

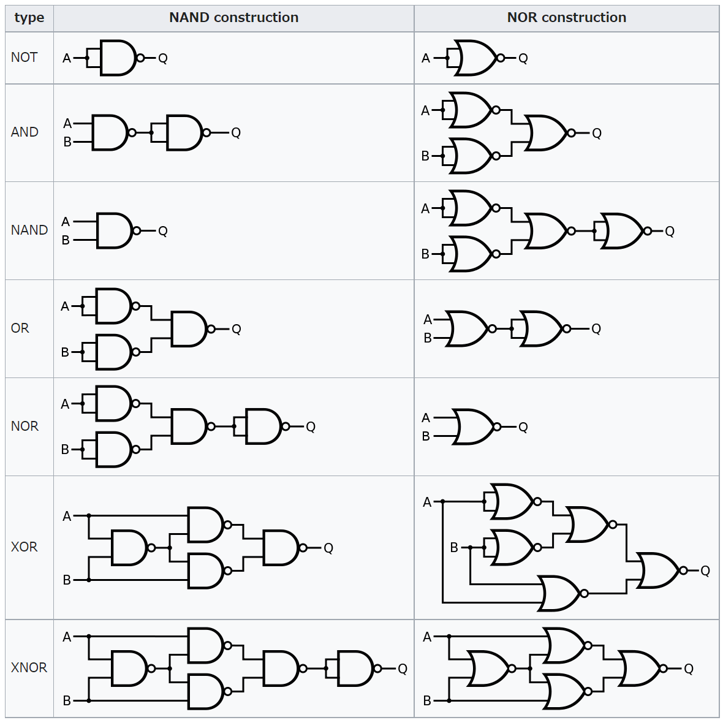

論理演算にはAND,OR,NOT以外にどのようなものがあるか?

論理演算にはAND, OR, NOT以外にどのようなものがあるか?

1. 排他的論理和 (XOR)

排他的論理和 (XOR) は、入力が異なる場合にのみ真を返す論理演算です。この演算は、コンピュータのビット操作やエラー検出に広く利用されています。以下にその特徴をリストアップします。

- 2つの入力が同じ場合、結果は偽になります。

- 2つの入力が異なる場合、結果は真になります。

- XORは、データの暗号化やパリティチェックでよく使用されます。

2. 否定論理積 (NAND)

否定論理積 (NAND) は、AND演算の結果を反転させたものです。この演算は特にデジタル回路設計において基本的な役割を果たします。以下のリストでその性質を説明します。

- 全ての入力が真の場合、結果は偽になります。

- 少なくとも1つの入力が偽の場合、結果は真になります。

- NANDゲートだけで他のすべての論理ゲートを構築することが可能です。

3. 否定論理和 (NOR)

否定論理和 (NOR) は、OR演算の結果を反転させたものです。これもまたデジタルシステムで重要な役割を持ちます。その特性を以下に示します。

- 全ての入力が偽の場合、結果は真になります。

- 少なくとも1つの入力が真の場合、結果は偽になります。

- NORゲートは、他の論理ゲートと同様にユニバーサルゲートとして機能します。

Pythonで論理演算子「not」の働きは?

Pythonで論理演算子「not」の働きは、与えられた値や式の真理値を反転させるものです。例えば、「True」であれば「False」に、「False」であれば「True」になります。「not」は条件分岐やループ制御において重要な役割を果たします。

「not」の基本的な使用方法

「not」は単一のオペランドに対して作用し、その真理値を反転させます。これにより、条件式での判定を柔軟に行うことが可能です。

- ブール型(True/False)に対して直接適用され、真偽が逆転する。

- 数値や文字列など他のデータ型にも利用可能で、Falsyな値(0, 空文字列, Noneなど)を反転してTrueにする。

- 複雑な条件式の中で使用することで、簡潔かつ可読性の高いコードを実現できる。

「not」を使用した条件分岐の例

「not」は特にif文などの条件分岐で頻繁に使われ、指定された条件を否定することができます。これにより、特定の状態以外で処理を実行する場合に便利です。

- 変数がNoneであるかどうかを確認するために、「if not 変数:」という形式で使用されることが多い。

- リストや辞書が空であるかをチェックする際に「if not リスト:」のように使う。

- 複数の条件を組み合わせる際には、「and」や「or」と併用して細かな制御が可能になる。

「not」の注意点と誤用防止

「not」はシンプルな演算子ですが、適切に使用しないとコードの意図が読み取りにくくなることがあります。そのため、過剰な否定や冗長な書き方は避けるべきです。

- 多重否定を避け、コードをできるだけ直感的に理解できる形で記述する。

- 式が複雑になる場合は、中間変数を利用してロジックを分解することが推奨される。

- デバッグ時には、「not」による影響を意識し、意図しない結果が出ないか慎重に検証する。

よくある質問

Pythonの論理演算子andとは何ですか?

論理演算子andは、Pythonで条件を組み合わせるために使用される演算子の1つです。この演算子を使用すると、2つの条件式が両方ともTrueである場合に全体の評価結果がTrueになります。一方で、いずれかの条件がFalseの場合、結果もFalseとなります。例えば、「x > 5 and y < 10」というコードでは、変数xが5より大きく、かつ変数yが10より小さいときにTrueを返します。このように、andは複数の条件を一度に評価するための重要なツールであり、条件分岐やループ処理を効率化する際に役立ちます。

andとorの違いは何ですか?

andとorはどちらもPythonの論理演算子ですが、動作が異なります。andは、すべての条件がTrueの場合のみTrueを返すのに対し、orは少なくとも1つの条件がTrueであればTrueを返します。たとえば、「x > 5 and y 5 or y < 10」ではどちらか一方が満たされれば十分です。この違いにより、andは「全ての条件を厳密に確認したい」場合に適しており、orは「どれか1つでも条件を満たしていれば良い」場合に利用されます。

短絡評価とはどのようなものですか?

短絡評価(ショートサーキット評価)は、Pythonのandやorが持つ特性の1つです。これは、最初の条件だけで結果が確定する場合、残りの条件を評価しない仕組みを指します。例えば、「False and x > 5」という式では、最初の条件がすでにFalseなので、後続の「x > 5」は評価されません。同様に、「True or y < 10」では、最初の条件がTrueであるため、2番目の条件はスキップされます。これにより、プログラムの効率性が向上し、不要な計算を回避できるという利点があります。

andを使用した実践的な例を教えてください。

andは、実際のプログラミングにおいて多岐にわたる用途を持っています。例えば、ユーザーからの入力値が有効かどうかを検証する際、「if name != ” and age > 0:」のように使われます。この場合、名前が空文字列ではなくかつ年齢が正の値であることを確認できます。また、ファイル操作においても、「if file exists and is readable:」という形でファイルが存在かつ読み取り可能かを判定することが可能です。このような使い方は、条件を厳密に制御する必要がある場面で特に重要であり、コードの信頼性を高めるために不可欠です。