Python配列サイズ📏 配列の大きさを確認!

Pythonでは、配列(リスト)のサイズを確認することがプログラミングにおいて重要なステップです。データを効率的に処理するためには、配列に含まれる要素数を把握する必要があり、これによりメモリ使用量やループの制御が適切に行えます。組み込み関数やメソッドを使用することで、簡単に配列の大きさを取得できます。この記事では、Pythonの配列サイズを確認する方法について詳しく説明します。また、初心者にも分かりやすく基本的な概念から解説していきます。正しい知識を身につけ、スムーズなコーディングを実現しましょう。

Pythonにおける配列サイズの確認方法とその重要性

Pythonでデータを扱う際に、配列のサイズを正確に把握することは非常に重要です。これにより、メモリ使用量の最適化やエラーの回避が可能になります。

配列とは何か?基本的な理解

配列は、複数のデータを順序立てて格納するための構造です。PythonではリストやNumPy配列が一般的に使用されます。

- リスト: Python標準の柔軟なデータ構造で、異なる型の要素を含めることができます。

- NumPy配列: 数値計算に特化した効率的な配列形式です。

- 配列を使用することで、データ操作が効率的に行えるようになります。

len()関数を使った配列サイズの確認

配列の長さを取得する最も簡単な方法は、組み込み関数であるlen()を使用することです。

- 例: len(my list)はリストの要素数を返します。

- 多次元配列の場合、各次元ごとのサイズも確認できます。

- この関数はシンプルで高速なため、よく利用されます。

NumPy配列でのshape属性の活用

NumPyライブラリを使用している場合、配列の形状を確認するための特殊な属性shapeがあります。

- shapeは、配列の次元情報をタプルとして返します。

- 例: array.shapeは(行数, 列数)のような情報を提供します。

- 多次元データを視覚的に把握するのに役立ちます。

メモリ効率と配列サイズの関係

配列サイズを意識することで、プログラムのメモリ使用量を最適化することができます。

- 大きな配列を作成すると、メモリ消費量が増加します。

- 不要なデータは削除し、メモリリークを防ぎましょう。

- NumPy配列はコンパクトで効率的なメモリ管理が可能です。

エラー回避のためにサイズ確認を行う重要性

配列のサイズを事前に確認することで、実行時のエラーを防ぐことができます。

- インデックスエラー(IndexError)を回避するために、サイズをチェックしましょう。

- 境界条件を意識してコーディングすることが大切です。

- デバッグ作業が効率化され、開発時間を短縮できます。

Pythonでデータサイズを取得するには?

Pythonでデータサイズを取得するには、主に`sys`モジュールの`getsizeof()`関数を使用します。この関数はオブジェクトが占有するメモリサイズをバイト単位で返します。例えば、整数、文字列、リストなどのデータ型に対して使用できます。また、ネストされた構造体やカスタムオブジェクトに対しても適用可能ですが、その場合、内部要素も含めた正確な全体サイズを取得するには追加処理が必要です。

sys.getsizeof()の基本的な使い方

`sys.getsizeof()`はオブジェクト単位でのメモリ使用量を確認する際に役立ちます。以下はその特徴と使い方をリスト化したものです:

- シンプルなオブジェクト(例: 整数、文字列)では、直接そのオブジェクトのサイズを返します。

- コレクション型(例: リスト、タプル)では、自身の管理領域のみを計測し、内部の要素のサイズは含まれません。

- インポートが必要で、コード冒頭で`import sys`としてモジュールを読み込む必要があります。

複雑なデータ構造のサイズを取得する方法

再帰的アプローチを用いることで、入れ子になったデータ構造全体のサイズを計算できます。以下の手順が参考になります:

- `collections`モジュールの`abc`を使って、イテラブルかどうかを判定し、それぞれの要素に対してサイズ取得を実行します。

- カスタム関数を作成し、データ構造内のすべてのオブジェクトを走査して合計サイズを算出します。

- 外部ライブラリの利用も有効で、`pympler`などのツールはより高度な分析を提供します。

メモリ使用量を最適化する際のヒント

Pythonでのメモリ効率改善のために、データサイズを把握することは重要です。以下は実践的なポイントです:

- 不要な変数を削除したり、データをジェネレータ形式で扱うことで、メモリ消費を軽減できます。

- 大きなリストの代わりに`array`や`numpy`配列を使うことで、固定サイズのデータを効率的に保存できます。

- 繰り返し使うオブジェクトには参照カウントを意識し、余分なコピーを避ける工夫が効果的です。

Numpyで配列の要素を確認するには?

Numpyで配列の要素を確認するには、主にprint関数や配列の属性を利用します。例えば、`print(array)`を使うことで配列全体を出力でき、`array.shape`や`array.dtype`を使って形状やデータ型といった情報を取得できます。また、スライス表記を利用して部分的な要素も参照可能です。

Numpy配列の基本的な確認方法

Numpy配列の中身を確認するための最もシンプルな手法を説明します。

- print関数: `print(array)`とすることで、配列全体の内容を直接コンソールに出力できます。

- shape属性: `array.shape`を使うと、配列の次元や各軸ごとの要素数がわかります。

- dtype属性: `array.dtype`によって配列内のデータ型(例: int64, float32)を確認することが可能です。

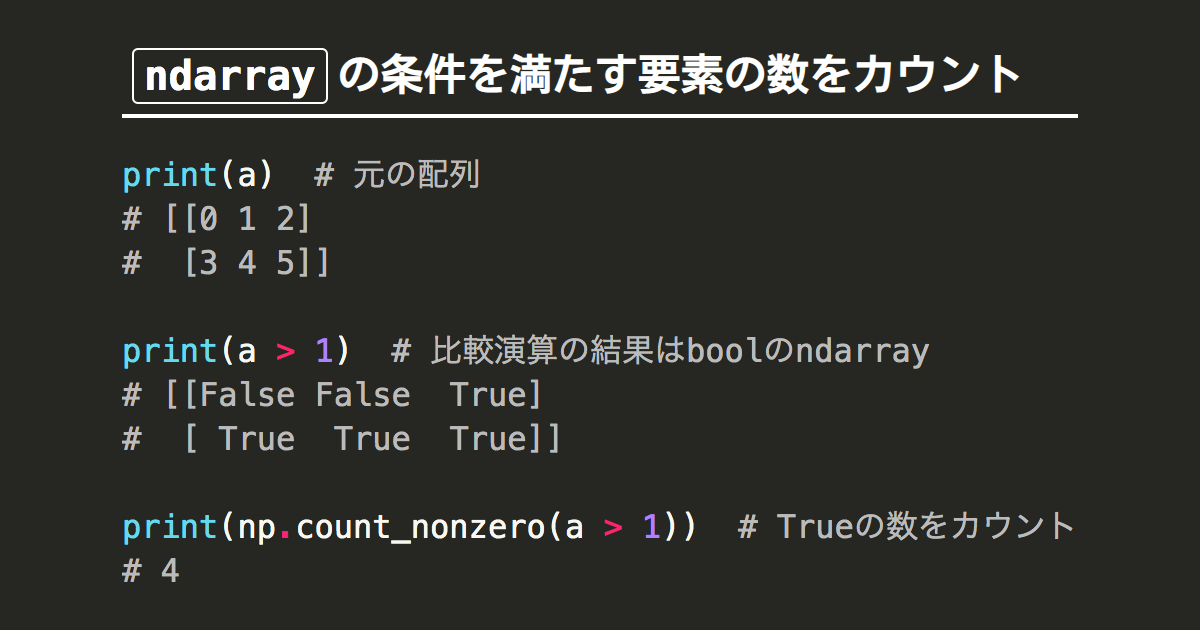

条件に基づく要素の検索方法

特定の条件を満たす要素だけを効率的に確認する方法を紹介します。

- 条件式: `array[array > 5]`のように条件を指定することで、該当する要素のみ抽出できます。

- np.where関数: 条件を満たす要素のインデックスを取得する際には`np.where(array > 5)`を使用します。

- 論理演算子: 複数の条件を組み合わせる場合は`&`(AND)や`|`(OR)などの演算子を活用します。

スライスを使った部分確認方法

配列の一部を切り取って確認するためのスライス機能について解説します。

- 基本スライス: `array[start:end]`のように範囲を指定して部分配列を取り出せます。

- ステップ指定: `array[start:end:step]`で間隔を設定し、要素を間引きながら取得可能です。

- 多次元スライス: 多次元配列では`array[行範囲, 列範囲]`という形でそれぞれの軸ごとにスライスできます。

Pythonでリストの要素数を表示するには?

Pythonでリストの要素数を表示するには、len()関数を使用します。この関数はリスト全体の要素数を返す組み込み関数です。例えば、以下のように使用します:

python

my_list = [1, 2, 3, 4, 5]

print(len(my_list)) 出力: 5

len()関数の基本的な使い方

len()関数は、Pythonでシーケンス型(リスト、タプル、文字列など)の長さや要素数を取得するために使用されます。主にリストにおいては、その中に含まれる項目の総数を返します。以下のポイントを押さえておくと役立ちます:

- シンプルな構文: len(リスト名)という形で簡単に呼び出せます。

- 空リストの確認: 要素が0個の場合、len()は0を返します。

- ネストされたリストのカウント: ネストされたリストの要素数は、最上位のリストのみカウントされ、内包されるリストの内容までは反映されません。

リスト以外でのlen()の応用

len()関数はリスト以外のオブジェクトに対しても利用できます。特に、他のデータ型にも柔軟に対応しているため、様々なケースで活用可能です。以下のような場面で便利です:

- 文字列の長さ: 文字列内の文字数を計算する際に使用できます。

- タプルや辞書型: タプルの要素数や辞書のキー数を取得します。

- 集合(set): 集合内のユニークな要素数をカウントします。

リストの要素数を条件分岐に活用する方法

リストの要素数を元に条件分岐を行うことも一般的です。これにより、処理の流れを動的に制御できます。たとえば、特定の操作を実行する前にリストのサイズを確認することが考えられます。以下の手順が参考になります:

- 空チェック: if len(リスト) == 0 のように空であるかを確認し、適切なエラーメッセージを表示します。

- 要素数に基づくフィルタリング: 特定の数を超えた場合、一部の要素を削除または追加します。

- ループ処理の回数制限: forループなどでリストの要素数分だけ反復処理を行います。

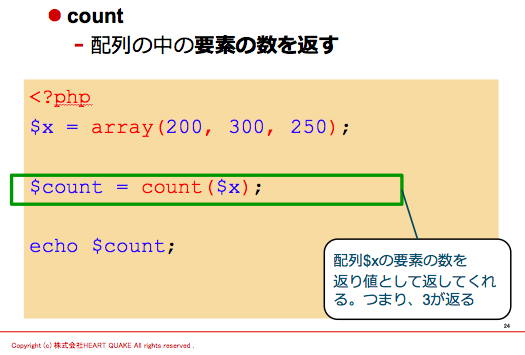

配列の要素数を取得するにはどうすればいいですか?

配列の要素数を取得するには、lengthプロパティを使用します。このプロパティは、配列に含まれる要素の総数を返します。例えば、`const arr = [1, 2, 3]; console.log(arr.length);`と記述することで、出力結果として「3」が得られます。

配列の要素数を動的に確認する方法

配列の要素数を動的に確認する場合、lengthプロパティを活用することが最も一般的です。この方法は、実行時に配列の状態が変化しても正確な要素数を取得できます。

- lengthプロパティは、配列の末尾にアクセスせずに要素数を把握するため効率的です。

- 空の配列に対してlengthを使用すると、結果は0となります。

- 多次元配列の場合でも、最上位の配列のみの要素数を取得することに注意が必要です。

配列操作後に要素数を取得する際の注意点

配列の操作(追加・削除)を行った後で要素数を取得する場合は、操作後の配列の状態に応じた結果が得られます。意図しない結果を避けるために、操作内容を確認しましょう。

- pushメソッドやpopメソッドを使用した場合、配列の長さは自動的に更新されます。

- spliceメソッドで複数要素を削除すると、その分lengthプロパティの値も減少します。

- 直接インデックスを指定して要素を削除する場合(delete演算子など)、lengthには影響を与えません。

他のデータ構造との比較

配列以外のデータ構造、例えばオブジェクトやSetでは、要素数を取得する方法が異なります。それぞれの特性を理解し、適切な手法を選択することが重要です。

- オブジェクトの場合、Object.keys()を使用してキーの数をカウントします。

- Setの場合、sizeプロパティを利用して要素数を取得します。

- 配列と異なり、これらのデータ構造ではlengthプロパティは使用できないため、専用のメソッドやプロパティを使います。

よくある質問

Pythonではどのように配列のサイズを確認しますか?

Pythonで配列のサイズを確認するには、主に`len()`関数を使用します。例えば、リスト(Pythonの配列)がある場合、`len(リスト名)`と記述することで要素の数を取得できます。この方法は非常に効率的であり、すべての種類のシーケンス型データ構造(タプルや文字列など)にも適用可能です。また、多次元配列の場合、各次元ごとに`len()`を適用することで個別のサイズを把握することもできます。

多次元配列の大きさを調べるにはどうすればよいですか?

多次元配列の大きさを調べる際は、`len()`関数を階層的に使用するのが一般的です。例えば、2次元配列がある場合、最初に`len(配列名)`で行数を取得し、続いて`len(配列名[0])`などで列数を確認できます。ただし、NumPyのような外部ライブラリを使用している場合は、`.shape`属性がより便利です。これにより、配列全体の形状情報を一度に取得することが可能です。

なぜ「配列のサイズ」と「要素数」が混同されることがありますか?

「配列のサイズ」という表現はしばしば要素数と混同されることがありますが、これは文脈によるものです。通常、Pythonでは配列のサイズを要素数として扱います。しかし、他のプログラミング言語やメモリ管理の観点では、配列が占有するバイトサイズを指すこともあります。Pythonではこのような混乱を避けるために、`sys.getsizeof()`を使用してオブジェクトの実際のメモリ使用量を確認することが推奨されます。

配列サイズの確認はパフォーマンスに影響しますか?

配列サイズの確認自体は非常に軽量な操作であり、通常はプログラムのパフォーマンスに大きな影響を与えることはありません。`len()`関数はO(1)の時間計算量を持つため、配列の要素数に関係なく瞬時に結果を返します。ただし、巨大なデータセットや複雑なデータ構造を扱う場合、特にカスタムクラス内で独自の長さ計算ロジックを定義している場合には注意が必要です。そのようなケースでは最適化を検討してください。